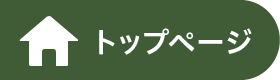

令和7年4月18日(金)午前10時より <御本殿にて祭典斎行>

鎮花祭は疫病と干ばつを鎮め病気平癒と雨乞いの神事で、平安時代より千年余り続いています。

桜花の香る春うららかな4月18日には鎮花祭が盛大に斎行されます。

古来、花の飛散に伴って疫病が蔓延すると考えられ、これを鎮める為に行われてきたのが「鎮花祭」です。

当宮鎮花祭は平安時代中期の万寿2年(1025)よりご斎行から本年で千年祭を迎えることになります。

祭典には拝殿に於いて、雅楽の厳かな調べにあわせて巫女による浦安の舞が優雅に奉奏されます。

【神賑奉納】

・祝太鼓奉納 大杉太鼓保存会

【鎮花祭祭典】

午前10時 御本殿・拝殿にて「鎮花祭」斎行

【神賑奉納】(拝殿にて)

午前11時半頃 神賑奉納行事

・地歌舞奉納 古澤流地歌舞

・日本舞踊奉納 日本舞踊川勝流

・謡曲奉納 シテ方観世流緑幸会

・居合奉納 無双直伝英信流北摂会

【神幸祭・神輿渡御】

午后1時半頃

千歳コース神輿巡行 出雲大神宮→千歳町自治会館

馬路コース神輿巡行 出雲大神宮→馬路町自治会館

詳細は社務所までお尋ね下さい。

出雲風流花踊りは4月20日にてご奉納いたします。(※18日の花踊り奉納はありません)

【当日シャトルバスの運行はありません。自動車または公共交通機関でお越しください】

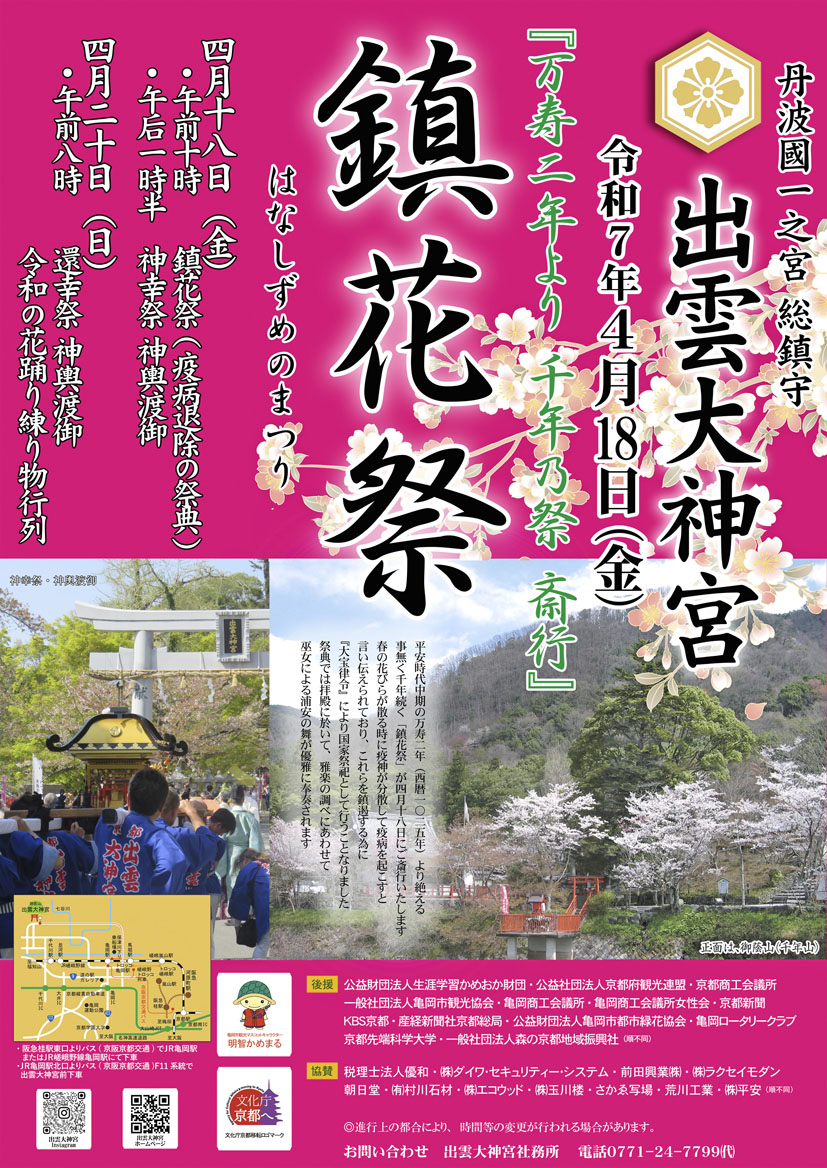

令和7年4月20日(日)「令和の花踊り練り物行列」

古代より当宮の周辺地域は日照り(ヒヤケ)の地として知られており、それが為に滾々(こんこん)と湧き出て止まない御蔭山の水は、この地域に住む人々をして生活を守らしむるに不可欠な水として、自然と大神様の御恵みによるものだと認識され、御神水と崇められるようになりました。

しかし一度旱魃がおこると御神水に依存するだけの生活は困難であり、その度に祈雨の願いが捧げられて来ました。

これが現在、鎮花祭の後に奉納される出雲風流花踊りであり、雨乞い神事或いはその願済ましが起源であったと伝えられています。

長禄三(1459)年の『出雲大神宮文書』によると、「雨悦風流」が行われていた事が知られ「任先規」とある点、同年以前より雨乞い神事があったと想定されます。

明和4(1767)年には大旱魃が起こり、花踊だけではなく、様々な装束に身を包んだ練物が行われ、雨乞いを祈願しました。

その様相を現代に残すのが上図の『丹州馬治(馬路)村花踊練物番附』で、過去最大の練物であったと考えられています。

装束は「京都室町さわら木町ゑちご屋」から借り受けた事が記されており、行列の最後列に花踊の集団「花笠人数三百十五人」と、その規模の大きさを呈しています。

この版木は現存しており、花踊に用いられる太鼓の皮にも刷られています。

明治16年(1883)の大干ばつの際に執り行われた花踊りを最後に一度途絶えましたが、大正13年(1924)に昭和天皇御成婚の奉祝記念事業として復興され、令和6年(2024)に復興より100年を迎えました。

昭和59年(1984)京都府登録無形民俗文化財。

この度、出雲大神宮鎮花祭千年祭斎行と、出雲風流花踊り復興百年を記念して「令和の花踊り練物行列」を行うこととなりました。

【還幸祭・神輿渡御】

午前8時30分 馬路コース神輿巡行 馬路町自治会館→亀岡川東学園→出雲大神宮

午前9時30分 千歳コース神輿巡行 千歳町自治会館→出雲大神宮

【花踊り練物行列】

午前11時 出雲風流花踊り奉納

【主催】出雲大神宮雨乞い神事千年・出雲風流花踊り復興百年記念事業実行委員会